3 апреля 1942 года первым кораблям Военно-морского флота СССР — крейсеру «Красный Кавказ», эскадренному миноносцу «Стойкий», минному заградителю «Марти», тральщику Т-205 «Гафель», подводным лодкам Д-3, К-22, М-171 и М-174 были присвоены звания гвардейских.

Слово «гвардия» заимствовано из итальянского языка, которое переводится как «охрана» или «защита». Российская императорская гвардия, официально известная как лейб-гвардия, была воинским подразделением, служившим личной охраной российского императора. Отличительными признаками русской гвардии на рубеже XVII-XVIII веков вплоть до участия в гражданской войне были отличная выучка, высокие профессиональные качества и твёрдое следование полковым традициям.

Свою историю морская гвардия России ведёт с первой четверти XIX века. 16 февраля 1810 года был издан императорский указ, положивший начало рождения русской морской гвардии. Этим указом был учреждён Гвардейский флотский экипаж как самостоятельная морская часть гвардии. В русской армии Гвардейские полки появились 2 сентября 1700 года. Эта дата стала днём образования Русской гвардии.

Гвардия Российской Императорской армии и флота была упразднена после свершения Октябрьской революции. Во время подготовки и осуществления государственного переворота и захвата власти в 1917 году в России, большевиками были созданы добровольные вооружённые отряды Красной гвардии, ставшими предшественниками Рабоче-крестьянской Красной армии. В 1918 году, с появлением боеспособной армии в молодом советском государстве отряды красногвардейцев были расформированы.

Н.Г. Кузнецов

Возвращение гвардейских наименований в советском Военно-морском флоте снова произошло чуть позже, чем в Красной армии. Первые гвардейские части появились в середине сентября 1941 года, когда после первого в ходе войны успешного контрнаступления под Ельней и ликвидации так называемого Ельнинского выступа в сводках Совинформбюро появились первые освобождённые населённые пункты.

В Военно-морском флоте гвардейские корабли появились в самый разгар Великой Отечественной войны. 3 апреля 1942 года приказом №72 Народного комиссара ВМФ адмирала Николая Герасимовича Кузнецова гвардейскими стали четыре подводные лодки Северного флота: Д-3, К-22, М-171 и М-174. В составе Краснознамённого Балтийского флота первыми гвардейскими кораблями стали эскадренный миноносец «Стойкий», минный заградитель «Марти» и тральщик Т-205 «Гафель». И только один боевой корабль Черноморского флота был удостоен звания гвардейского. Это был самый мощный корабль – крейсер «Красный Кавказ». Необходимо отметить, что несколько ранее гвардейские звания были присвоены морским пехотинцам и лётчикам, тесно сражавшимся рука об руку с бойцами Красной армии и моряками Военно-морского флота с первых дней войны.

18 сентября 1941 года решением Ставки Верховного Главнокомандования и приказом №308 Народного комиссара обороны СССР были возрождены гвардейские части. Согласно этому решению и приказ 4-е пехотные дивизии первыми стали гвардейскими.

5 января 1942 года в Военно-морском флоте первой почётного звания была удостоена 71-я морская стрелковая бригада полковника Якова Петровича Безверхова. Следом за ней, 18 января 1942 года, гвардейскими стали 1-й минно-торпедный авиаполк, который в августе 1941 года бомбил Берлин, 5-й и 13-й истребительные авиаполки Балтийского флота, и 72-й Краснознамённый смешанный авиаполк Северного флота майора Бориса Феоктистовича Сафонова.

Боевые заслуги морских лётчиков и пехотинцев велики. Военно-морской флот – это в первую очередь боевые корабли, и первые из них, ставшие гвардейскими, достойны того, чтобы рассказать о боевом пути и судьбе каждого из них.

Крейсер «Красный Кавказ» был заложен в Николаеве 13 октября 1913 года как лёгкий крейсер «Адмирал Лазарев» типа «Светлана». В 1918 году строительство корабля прервали. Возобновилось оно только в 1927 году, уже после того, как корабль переименовали в «Красный Кавказ».

Крейсер «Красный Кавказ»

Крейсер вступил в строй 25 января 1932 года, на тот момент став самым современным боевым кораблём советского Военно-морского флота. Это был последний из строившихся в царской России кораблей, достроенных уже при Советской власти.

Великую Отечественную войну «Красный Кавказ» встретил в Севастополе. С самого начала войны корабль принимал участие в боевых действиях, обороняя Одессу, Севастополь и другие города Крыма. Крейсер привлекали к срочной доставке войск, высадке десантов в ходе битвы за Кавказ. В Керченско-Феодосийском десанте 4 января 1942 года во время атаки фашистских бомбардировщиков крейсер получил тяжёлые повреждения, в результате которых корабль на полгода встал на капитальный ремонт.

17 августа 1942 года «Красный Кавказ» вернулся в строй и служил до 21 ноября 1952 года, пройдя славный боевой путь. Разоружённый, будучи в качестве корабля-мишени, крейсер в последний раз отслужил, подставив свой борт испытываемой крылатой ракете, выпущенной бомбардировщиком Ту-4К. Произошло это в районе Феодосийского залива.

В 1955 году гвардейский корабль «Красный Кавказ», был исключён из корабельного состава ВМФ СССР. Название крейсера было передано вновь заложенному большому противолодочному кораблю.

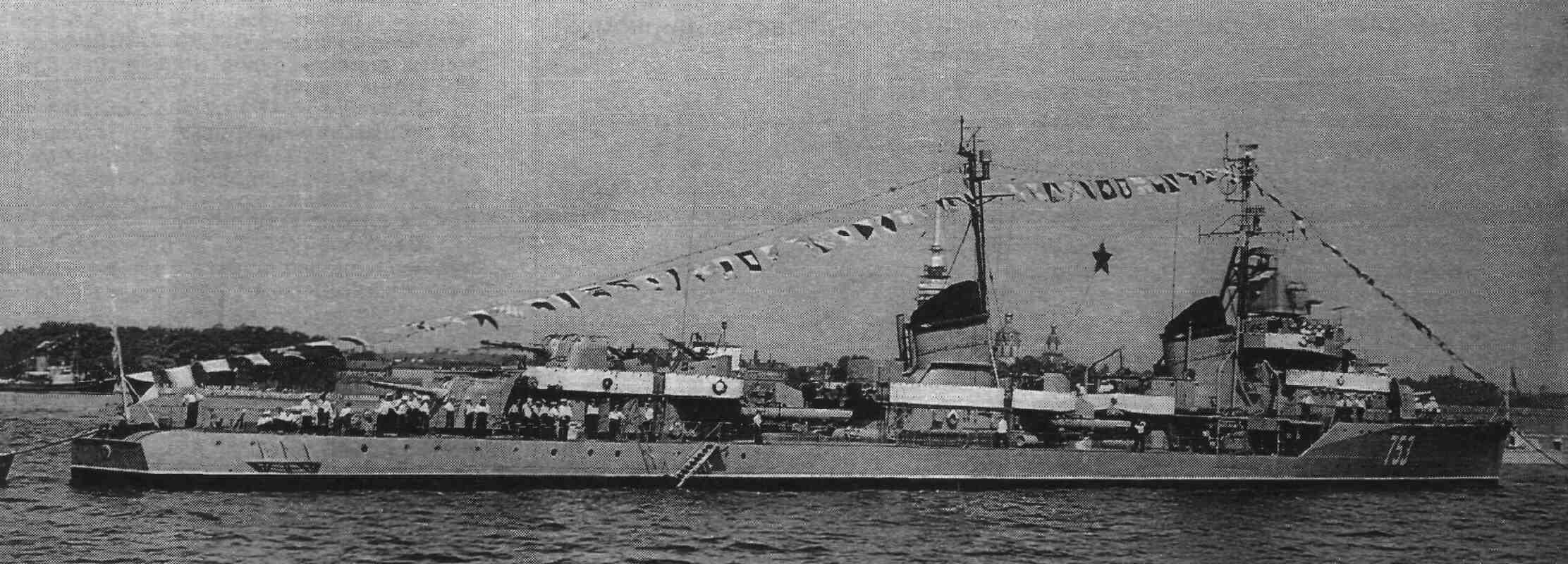

26 августа 1936 года в Ленинграде на заводе им. Жданова был заложен эскадренный миноносец «Стойкий». В состав Балтийского флота корабль был зачислен 12 апреля 1941 года. Перед началом Великой Отечественной войны «Стойкий» прошёл 9180 миль (17000 км). В первый день войны 22 июня эсминец находился в Усть-Двинске и с первых дней вероломного нападения фашистов на СССР активно включился в боевую службу ВМФ. В течение первой недели, начавшейся войны «Стойкий» выполнил несколько минных постановок в Ирбенском проливе, четыре раза открывал огонь по вражеским самолётам, трижды подвергся атакам немецких торпедных катеров, и умело их отразил.

Совместно с эсминцем «Сильным» с 25 по 27 августа 1941 года на побережье Выборгского пролива «Стойкий» поддерживал наши войска. По позициям противника в районе Койвисто и Лиханиеми и по транспортам в районе Транзунда корабль выпустил 550 снарядов калибра 130-мм.

Эсминец «Стойкий»

С 15 сентября по 21 октября эсминец находился в Ленинграде и принимал активное участие в его обороне. Неоднократно зенитная артиллерия «Стойкого» открывала огонь по вражеским самолётам. Несколько раз корабль, используя корректировочный пост, вёл контрбатарейную стрельбу. В ноябре-декабре 1941 года в составе отряда кораблей эсминец выполнял задачи по эвакуации гарнизона Ханко. В походах к Ханко и Гогланду «Стойкому» приходилось неоднократно отражать воздушные атаки люфтваффе, сбрасывать глубинные бомбы на немецкие подлодки и осуществлять минные постановки. Корабль выставил 280 мин и минных защитников, сбросил 124 глубинные бомбы, выпустил более 1200 снарядов главного калибра, эвакуировал 1500 бойцов гарнизона Ханко.

13 февраля 1943 года в память о погибшем командующем эскадрой «Стойкий» был переименован в «Вице-адмирал Дрозд». 29 января 1943 года вице-адмирал Валентин Петрович Дрозд погиб во время артиллерийского обстрела на ледовой трассе следуя из Ленинграда в Кронштадт. Его автомобиль провалился под лёд и командующий утонул. Похоронен вице-адмирал Дрозд в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

После Великой Отечественной войны эсминец «Вице-адмирал Дрозд» с 1951 по 1956 годы проходил капитальный ремонт и модернизацию. 6 февраля 1960 года корабль был выведен из боевого состава и переоборудован в судно-цель ЦЛ-54. При стоянке на бочке у мыса Таран 2 июля 1961 года корабль затонул во время шторма.

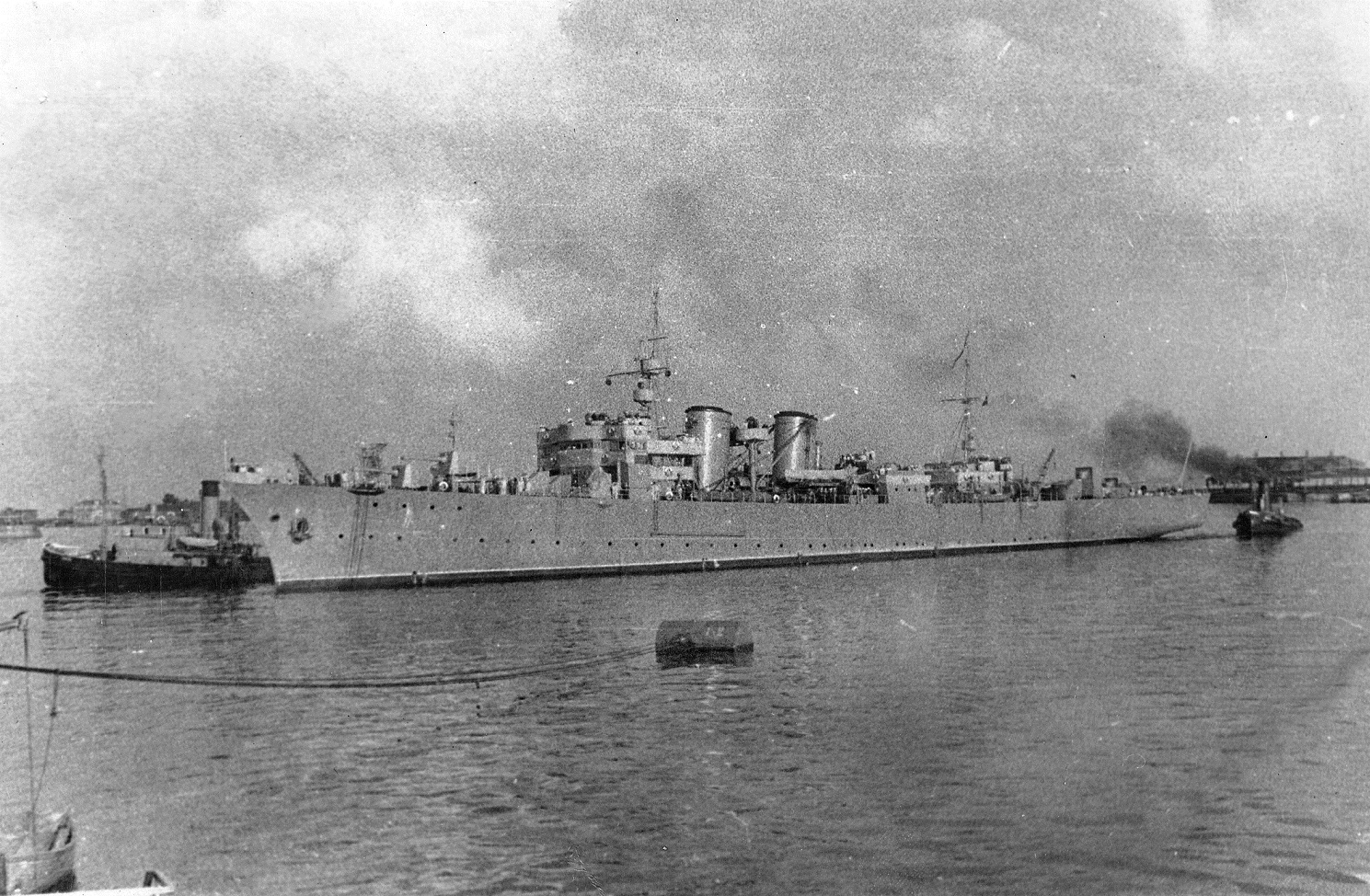

Среди первых советских кораблей, удостоенных гвардейского звания, был минный заградитель «Марти» – бывшая императорская яхта «Штандарт». Другого такого корабля нет и никогда не было в составе военно-морского флота ни одной страны. У него удивительная судьба. Его экипажи были удостоены звания гвардейского дважды – в 1887 и 1942 годах. Корабль отважно и геройски сражался в трёх войнах, был участником революционных событий, его трижды переименовывали.

Минзаг «Марти»

1 октября 1893 года яхта была заложена на верфи «Бурмейстер и Вайн» в Копенгагене. Спустя три года яхта встала в строй императорских судов. В 1909 году на «Штандарте» русский император совершил последний визит в Британию. Последний раз в Германию Николай II ходил на яхте в 1912 году. 14 июня 1914 года визит в Румынию на яхте «Штандарт» стал последним дипломатическим визитом российского императора.

В 1917 году экипаж яхты принял участие сначала в Февральской, а затем и в Великой Октябрьской социалистической революции. На борту корабля размещался центральный революционный орган моряков-балтийцев – Центробалт. В 1918 году «Штандарт» участвовал в историческом Ледовом походе и благополучно прибыл в Кронштадт. После октября 1917 года, лишившись гвардейского статуса, яхта была законсервирована и на длительный период времени поставлена на прикол.

В 1935-1938 годах бывшую императорскую яхту, называвшуюся уже «18 марта», переоборудовали в минный заградитель. При перестройке корабля учли опыт Первой мировой войны и стремительное развитие военной науки. На минный заградитель установили не только самые современные устройства для постановки 320 мин, но его вооружили и мощной артиллерией – четырьмя 130-мм орудиями главного калибра, семью 76,2-мм универсальными орудиями, тремя 45-мм зенитными пушками и двумя спаренными пулемётами.

В 1938 году корабль, получивший название «Марти», стал флагманом соединения заграждения и траления Краснознамённого Балтийского флота. Экипаж был подготовлен отменно, причём в самый короткий срок. В этом была немалая заслуга командира минного заградителя «Марти» капитана I ранга Николая Иосифовича Мещерского. Высокообразованный и отважный морской офицер, он всегда неизменно следовал девизу прославленного русского флотоводца вице-адмирала Степана Осиповича Макарова: «В море – значит дома!».

Именно благодаря такой подготовке в 1939 году корабль мастерски выполнил постановку мин у побережья Финляндии, за что получил благодарность военного совета Балтийского флота. Вслед за этим экипаж минного заградителя «Марти» добился первенства по флоту, завоевав переходящее Красное знамя Наркома Военно-морского флота.

С началом Великой Отечественной войны экипаж корабля выполнял задачи по минированию районов Балтийского моря, участвовал в отражении ударов немецко-фашистской авиации и обороне Кронштадта. В ноябре 1941 года под командованием вице-адмирала Дрозда участвовал в легендарном походе на Ханко. Эвакуируя его героических защитников, корабль подорвался на фашистской мине, был обстрелян немецкой артиллерией. Несмотря на полученные повреждения, на борт минного заградителя «Марти» было принято 2029 бойцов, 60 орудий, 11 миномётов, снаряды, продовольствие, и кроме того, сверх нормы ещё около 800 тонн груза, которые с неимоверным трудом были доставлены в Кронштадт.

В кинематографе минный заградитель «Марти», уже переименованный в «Оку» и переоборудованный в плавказарму в художественном фильме режиссёра Михаила Швейцера «Мичман Панин» под Андреевским флагом исполнил роль крейсера «Елизавета».

Перед самым списанием в 1961 году плавказарму решили использовать в качестве мишени для первых испытаний нового ракетного оружия. После полученных повреждений «Ока» была разобрана на металл.

Базовый тральщик Т-205 «Гафель» был заложен 12 октября 1937 года в Ленинграде на Усть-Ижорской верфи (завод №363) по проекту 53у. Спущен на воду 29 июля 1938 года. Вступил в строй 23 июля 1939 года и вошёл в состав Краснознаменного Балтийского флота.

Т-205 «Гафель»

В годы Великой Отечественной войны корабль неоднократно проводил на боевые позиции подводные лодки, транспортные суда, выходил на постановку минных заграждений, участвовал в боевом тралении фарватеров и рейдов военно-морских баз, эвакуировал гарнизоны полуострова Ханко и острова Осмуссар, нёс дозорную службу на подходах к рейдам и якорным стоянкам кораблей.

Только за первые шесть месяцев войны кораблём было пройдено более 11670 миль (21613 км), из них 4584 мили (8489 км) с тралами, и выполнено 70 боевых заданий. Тральщик подсёк и уничтожил 30 якорных мин, выставил в водах противника 140 мин и минных защитников. За это время на борту Т-205 было перевезено 2815 бойцов и командиров Красной Армии из отдалённых островных гарнизонов, из них 1400 человек были сняты с погибающих в море кораблей и судов.

Наиболее суровые испытания пришлось выдержать тральщику в конце 1941 года, когда он, будучи в составе отрядов кораблей, совершил три рейса к полуострову Ханко для эвакуации его мужественного гарнизона. В одном из походов на минах подорвался эскадренный миноносец «Сметливый», на борту которого было несколько сот ханковцев. Выбрав параваны и развернувшись на минном поле, Т-205 устремился на помощь гибнущему кораблю. В кромешной темноте, под сильным обстрелом дальнобойных орудий береговой артиллерии противника, тральщик ошвартовался у кормовой части эсминца и снял с него людей.

Отгремели бои, но для базового тральщика Т-205 – пахаря моря — война ещё не закончилась. Ещё долго корабль-гвардеец оставался в боевом составе Военно-морского флота, участвуя в очистке от мин различных районов Балтийского моря. Только в 1955 году он был исключён из состава ВМФ СССР.

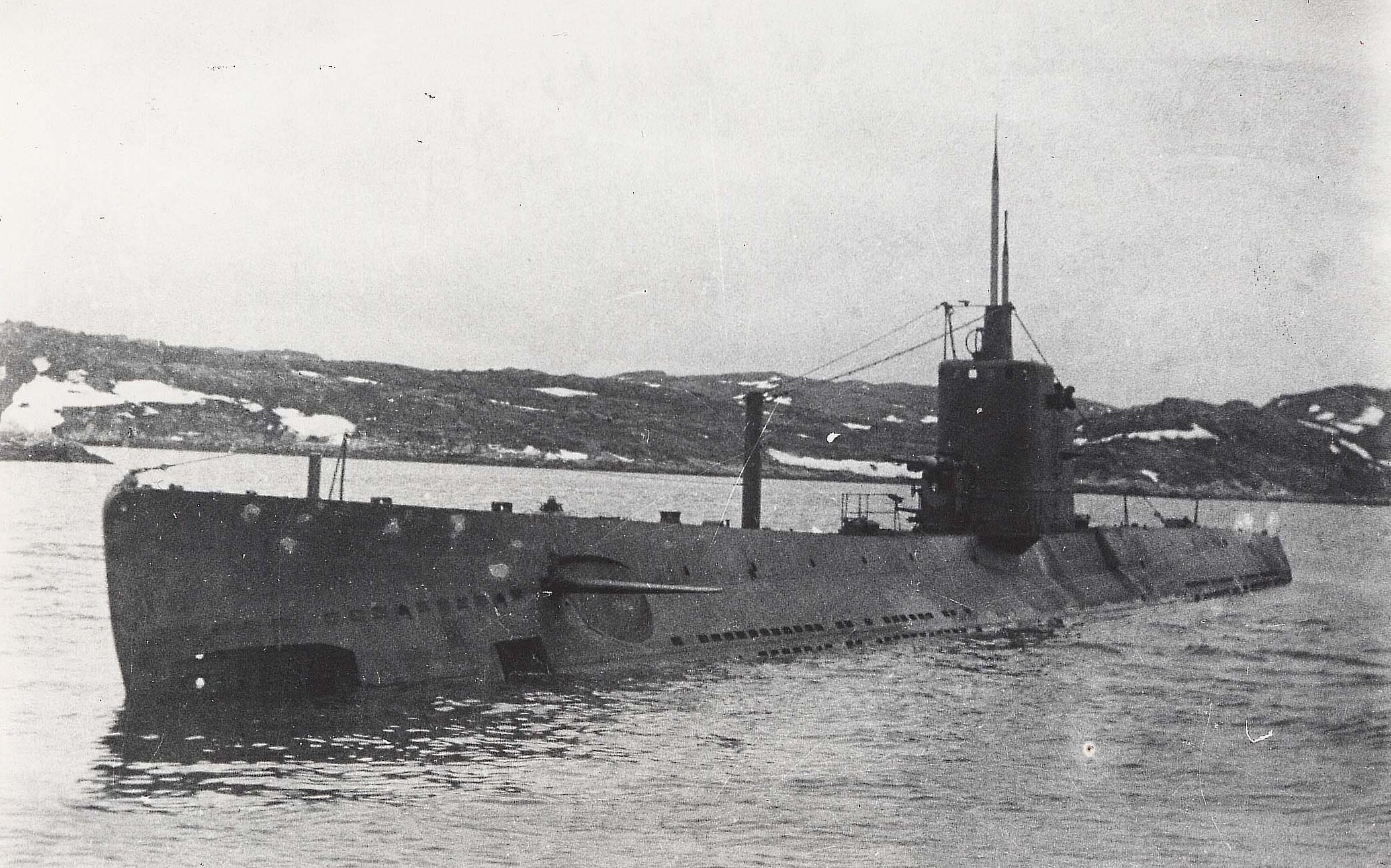

Подводная лодка Д-3 «Красногвардеец» – советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка, третий корабль серии I, проекта «Д» – «Декабрист». Была заложена 5 марта 1927 года на стапеле завода №189 (Балтийского завода). 12 июля 1929 года подводная лодка была спущена на воду. Приёмный акт был подписан 1 октября 1931 года. Военно-морской флаг на подлодке был поднят 14 ноября 1931 года, и она вошла в состав морских сил Балтийского моря. В составе ЭОН-2 (экспедиция особого назначения) с 26 июля по 21 сентября 1932 года «Красногвардеец» совершил переход из Ленинграда в Мурманск, где вошёл в состав Северной военной флотилии.

ПЛ Д-3

21 августа 1934 года подводной лодке присвоили обозначение Д-3. В 1934–1936 годах «Красногвардеец» совершил ряд походов в высоких широтах. 5 февраля 1938 года Д-3, получив задание по оказанию помощи терпящей бедствие полярной станции «Северный полюс-1», вышла в район дрейфующей экспедиции. Во время этого похода подлодка посетила район острова Ян-Майен, став первой из советских субмарин, вышедших в Западное полушарие. Преодолев ледовый заслон в подводном положении около 30 минут на глубине 50 метров, она прошла путь равный 0,6 мили (1 км).

Подводная лодка Д-3 в Великой Отечественной войне воевала с первых дней. Уже к 11 октября 1941 года за четыре боевых похода в водах Баренцева моря подводная лодка уничтожила корабль, танкер, транспорт и судно противника. В июне 1942 года «Красногвардеец» вышел из Полярного к мысу Нортинг. Это был его последний боевой поход. По всей вероятности, «Красногвардеец» подорвался на одной из мин, которыми был буквально усеян район его боевых действий. За столь короткий срок подводная лодка Д-3 «Красногвардеец» совершила восемь боевых походов и потопила семь судов противника.

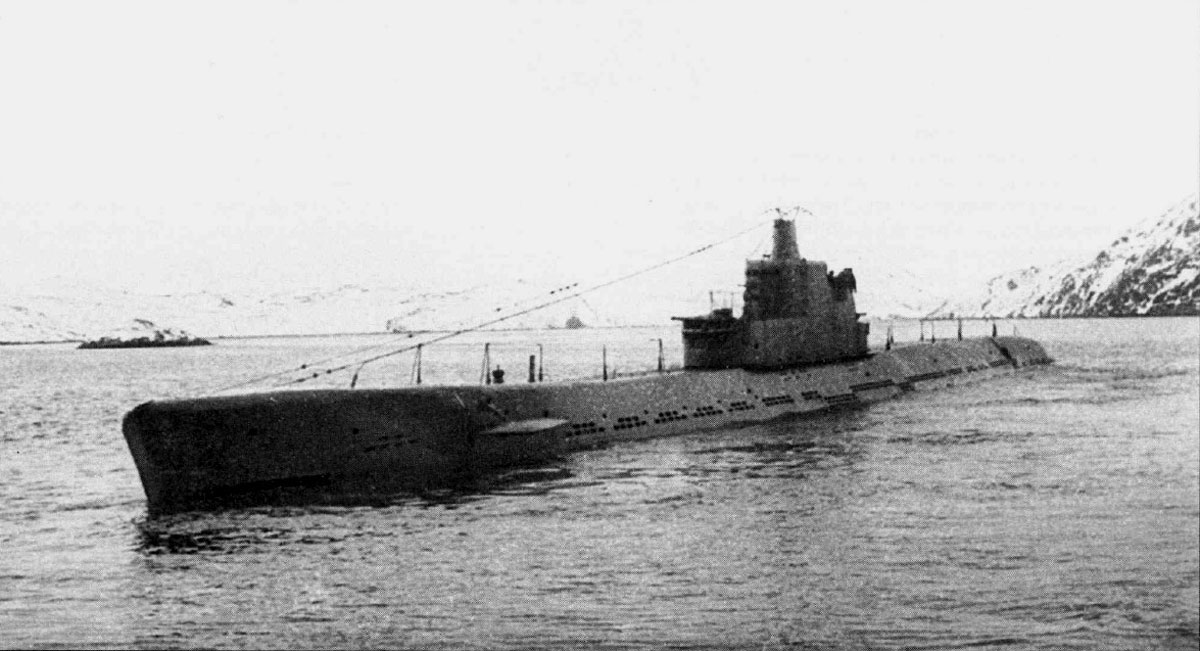

История подводной лодки К-22, серии XIV, К-«Крейсерская», принадлежавшей к серии самых больших, наиболее мощных и быстроходных советских субмарин довоенной постройки, началась 5 января 1938 года, когда её заложили на одном из судостроительных заводов. На воду подлодку спустили 4 ноября того же года. 15 июля 1940 года К-22 вступила в строй в составе Краснознамённого Балтийского флота. В период с 22 августа по 30 октября 1941 года, выполняя постановление Государственного комитета обороны, подводная лодка совершила переход с Балтики в Заполярье, и вошла в состав Северного флота. С 1941 по 1943 года К-22 активно участвовала в Великой Отечественной войне.

ПЛ К-22

19 января 1942 года подлодка атаковала выброшенный в результате шторма на берег транспорт «Мимона». Позже установили, что в своих грузовых трюмах «Мимона» перевозила 30000 полушубков, которые предназначались для нацистских егерей фашистского горно-стрелкового корпуса «Норвегия», действовавших на Мурманском направлении. По существу были сорваны установленные сроки для наступления основной группировки немецко-фашистских войск в советском Заполярье.

9 апреля 1942 года, выполняя свой четвёртый боевой поход, корабль оказал помощь подорвавшейся на мине, потерявшей ход и дрейфующей в надводном положение под самодельными парусами подводной лодке Щ-421. После неудачных попыток буксировки, при которых была предпринята попытка использовать даже якорную цепь в качестве буксировочного троса, экипаж Щ-421 перешёл на К-22, которая торпедой потопила «щуку». 3 февраля 1943 года, подлодка вышла в совместный поход с К-3. Планом похода предусматривалось их тактическое взаимодействие с помощью гидроакустической аппаратуры «Дракон-219». 7 февраля 1943 года К-22 ещё осуществляла радиообмен с К-3, затем акустик на К-3 зафиксировал четыре громких щелчка. После этого К-22 перестала выходить на связь, в назначенное время в базу не возвратилась. В официальных источниках записано: «Погибли в море при выполнении боевого задания 20 февраля 1943 года». Предположительно подлодка подорвалась на мине и погибла между Вардё и мысом Нордкин. В последнем походе на К-22 было 77 членов экипажа. Субмарина совершила 8 боевых походов. На боевом счету К-22 числится семь потопленных вражеских транспортов и барж.

Подводную лодку М-171 заложили на заводе №196 в Ленинграде как М-87 10 сентября 1936 года. Спущена на воду 11 сентября 1937 года. В состав Балтийского флота вступила 11 декабря 1937 года. В мае–июне 1939 года перешла по Беломоро-Балтийскому каналу в Полярный и вошла в состав Северного флота.

ПЛ М-171

В период с июля 1941 по октябрь 1944 годов подводная лодка М-171 совершила 29 боевых походов. В октябре 1941 года проникла в бухту Лиинахамари и произвела атаку противника, в результате которой было уничтожено два транспортных судна. В ноябре 1941 года атаковала немецкий конвой у Киркенеса. Торпедами М-171 был потоплен танкер противника водоизмещением 6000 тонн. К марту 1942 года М-171 на своём боевом счету имела восемь потопленных кораблей противника. В апреле 1942 года, во время похода к Варангер-фьорду, подводная лодка атаковала и потопила транспорт противника, гружёного никелевой рудой. Летом 1943 – осенью 1944 годов М-171 была переоборудована в минный заградитель и успешно прошла испытания в новом качестве, но до конца войны участвовала только в торпедном варианте.

В октябре 1944 года подводная лодка участвовала в операции «Вест» – морской части Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной операции Красной армии, выполнив два боевых похода. Всего по итогам боевых походов за подводной лодкой М-171 официально признано потопление 14-ти судов противника.

8 ноября 1950 года М-171 была выведена из боевого состава и обращена в учебную подводную лодку. 28 февраля 1953 года была разоружена и выполняла роль учебно-тренировочной станции. После 23 лет боевой службы, 30 июня 1960 года корабль был исключён из состава ВМФ.

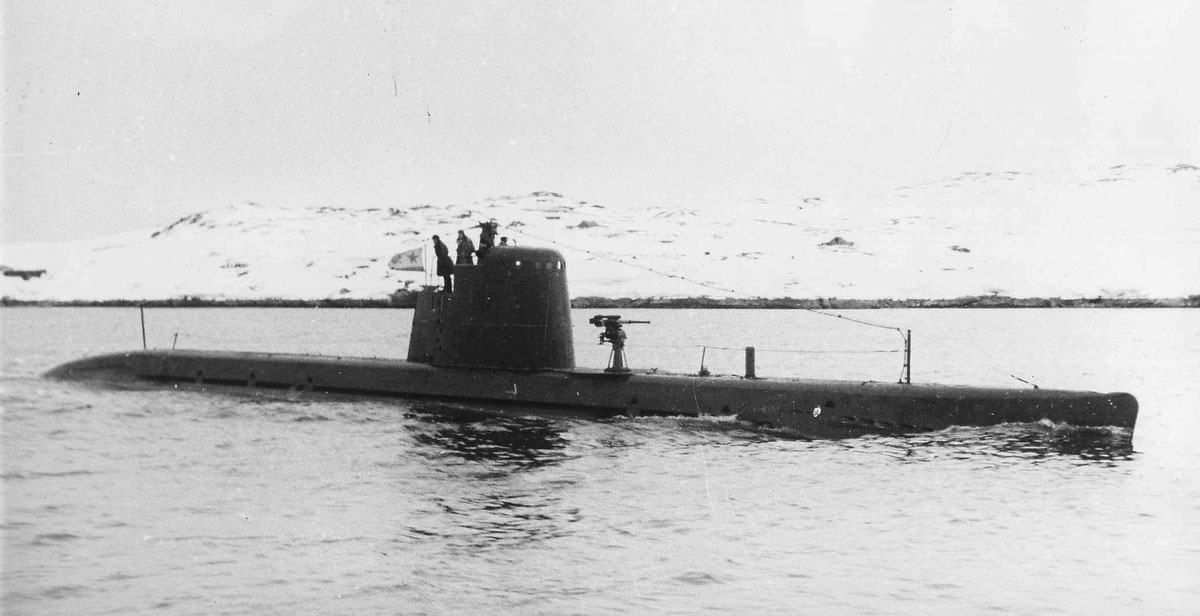

Подводная лодка М-174, как и М-171, была заложена в Ленинграде на том же заводе №196, но чуть позже – 29 апреля 1937 года, под литерным обозначением М-91. 12 октября 1937 года подводную лодку спустили на воду, а 21 июня 1938 года она вошла в состав Краснознамённого Балтийского флота. 19 мая 1939 года М-91 по Беломоро-Балтийскому каналу совершила переход на Север. Обозначение М-174 ей было присвоено 16 июня, и 21 июня она вошла в состав Северного флота.

22 июня 1941 года подводная лодка встретила в составе 4-го дивизиона бригады подводных лодок в Полярном. 16 августа М-174 с разведывательными целями приникла в Петсамовуано. В этом районе противолодочная оборона противника оказалась слабой, что дало возможность прорыва в Лиинахамари.

ПЛ М-174

26 сентября, проникнув в Лиинахамари, подводная лодка обнаружила у причала три транспорта противника и атаковала их двумя торпедами. Во время атаки М-174 выбросило на поверхность. Противник по ней открыл огонь, а когда она погрузилась, стал сбрасывать глубинные бомбы. Но экипаж удерживал лодку у берега, а противник бомбил середину фьорда. Переждав атаку от глубинных бомб, лодка без повреждений ушла к своим берегам.

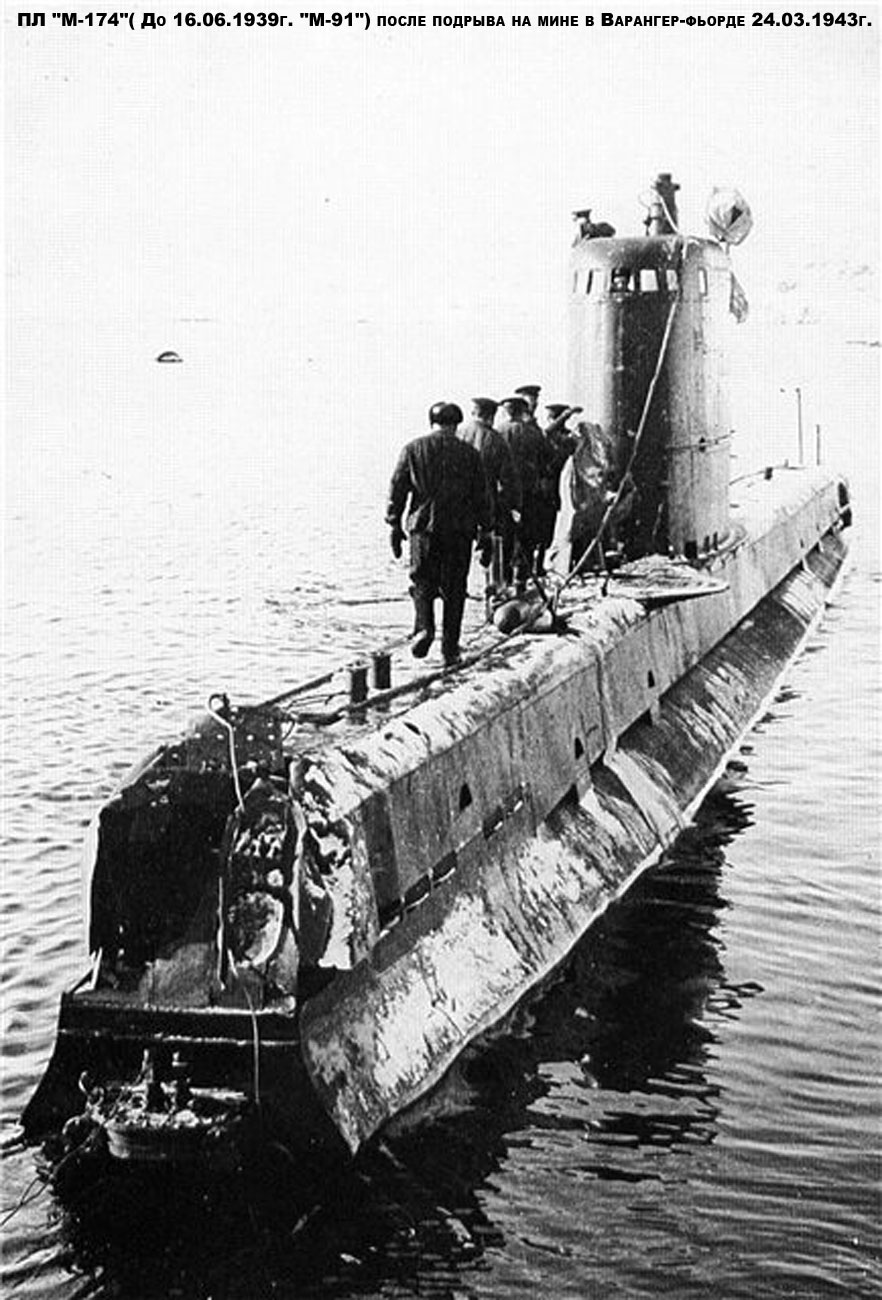

21 декабря М-174 в районе Вардё обнаружила транспорт в охранении трёх эсминцев. Подводная лодка вышла в атаку со стороны берега, где охранение отсутствовало. Транспорт «Эмсхёрн» был потоплен. Находясь на позиции в Варангер-фьорде, 11 марта 1943 года подводная лодка атаковала вражеский тральщик и повредила его. 24 марта на глубине 15 метров у мыса Скальнес в Варангер-фьорде М-174 подорвалась на мине, в результате корабль по 9-й шпангоут лишился носовой части. Из-за полученных повреждений лодка лишилась способности передвигаться в подводном положении. Всплыв в 6,5 милях от побережья, занятого противником, лодка направилась к своим берегам. Для встречи М-174, оказания ей помощи и обеспечения перехода из Полярного вышли подводная лодка С-55 и эсминец «Урицкий». Повреждённая подводная лодка смогла самостоятельно возвратиться в Полярный и встала на ремонт. 14 октября 1943 года М-174 отправилась в свой последний 17-й боевой поход в район Варангер-фьорда и больше на связь не выходила, на позывные не отвечала и в базу не вернулась. 25 октября для подводной лодки истёк срок автономности и она была выведена из боевого состава Северного флота. М-174 совершила 16 боевых походов, в результате которых было потоплено одно судно и был повреждён один боевой корабль неприятеля.

До конца войны число гвардейских кораблей, соединений и частей советского ВМФ значительно выросло. Ими стали 18 надводных кораблей и 16 подводных лодок, 13 дивизионов боевых катеров, 2 авиадивизии, 20 авиаполков, 2 зенитно-артиллерийских полка, бригада морской пехоты и морская железнодорожная артиллерийская бригада. В годы войны последним гвардейским подразделением в составе ВМФ 26 сентября 1945 года стал 6-й истребительный авиаполк. После присвоения высокого звания был переименован в 22-й гвардейский истребительный авиаполк Тихоокеанского флота.

Сергей Хайминов, капитан-лейтенант, член Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»